このページでは当サイトのマットレスレビュー時に行う「ノンコイルマットレスの評価方法(チェックポイント)」について詳しくご紹介します。

目次

当サイトにおける「ノンコイルマットレス」の評価項目

- 仰向き寝(底付き感も)

- 横向き寝(底付き感も)

- 寝返り

- 端の沈み込み

- 通気性

- 素材の品質

- 耐久性

- 衛生面

- 取り扱いやすさ

- 価格

1. 仰向き寝は?(底付き感も)

仰向き寝は沈み込みが少なく接触面積が広いという特徴があるので、万遍なく荷重を受け止め、体圧を分散させることが重要です。また、寝返りに力が必要なので、寝返りサポート性も大切です。

なお、過去にフランスベッドが行った統計によると、日本人の約60%が仰向き寝と言われているので、最もオーソドックスな寝姿勢と言えます。

大切に思っているのは「違和感がない寝心地」です。何かしらの違和感を感じるとスムーズに入眠ができないため、減点方式のような感じで評価をします。

また、底付き(寝ていて床の存在や、床からの圧力を感じること)の有無も、寝姿勢評価時にチェックします。

2. 横向き寝は?(底付き感も)

横向きの寝姿勢は肩や臀部の沈み込みが深くなることと、接触面積が少なく、荷重が集中しやすいため、底付きなどを感じやすいという特徴があります。

つまり、深く沈み込んでも無理のない寝姿勢になることと、荷重による圧迫・底付きを感じないようなクッション性が大切です。また、不安定な寝姿勢でもあるので、揺れ過ぎないような衝撃吸収性もポイントです。

仰向け寝と同じく「違和感がないか」を重要視します。

特に横向きの場合は、「背骨のラインがまっすぐか」、「脇腹あたりに圧迫感がないか」といった点をしっかりと確かめます。

3. 寝返りのしやすさは?

クッション材や詰め物で使われている反発性によって、体の動きやすさが変わってきます。少ない力で寝返りを打てた方がストレスは感じにくいですが、寝返りがしやすい=良い寝心地とは限りません。

寝返りの大変さにストレスを感じている人は高反発タイプなどの寝返りしやすいマットレスが良いですが、逆に寝返りが多すぎることで中途覚醒が多い人は、逆に寝返りの回数を抑えるような低反発タイプを選ぶと良いでしょう。

基本的には高反発素材(高弾性ウレタンフォームなど)を使っているマットレスほど、寝返りはしやすい傾向があります。ただし、寝返りの打ちやすさだけを追求するのはおすすめしません。

寝返りが打ちやすいマットレスは、基本的に「硬い高反発マットレス」です。

しかし、硬すぎると体圧分散が不十分になることで、そもそもの睡眠時の姿勢(仰向け・横向き等)での違和感を感じる原因になります。

寝返りに関しては「ストレスを感じないレベル」くらいであることが好ましいと思います。

4. 端の沈み込みは?

一般的にマットレスの端部分はそれ以上荷重を分散できないので落ち込みやすいです。端部分の落ち込みが少ないマットレスは全面を目いっぱいに使えるので、それだけで使用感が良いものになります。

なお、高級モデルなどでは落ち込みを解消するように端部分にワイヤーを入れたり、コイルを硬めにしたりすることもあります。

基本的に端が落ち込まないマットレスの方が良いです。

硬めのマットレスであれば端でも落ち込みにくいですが、硬すぎない寝心地の場合、端部分は落ち込みやすいため、エッジサポート(エッジハード)といった仕様を採用したりします。

端強化(エッジサポート)のウレタンマットレス

たとえば、同じ硬さ(ニュートン)で全面を作った場合でも、端部分は沈み込みやすいのでやわらかく感じます。

よって、端強化=マットレス全面が同じような硬さで支えられる=どこで寝ても安定感がある寝心地に感じられます。

| エッジサポートあり | エッジサポートなし |

|---|---|

|

|

5. 通気性は?

睡眠中は汗や体温を放出するので、蒸れやすいマットレスは不快に感じることもあります。メッシュ生地や、側面から排気できる構造など、通気性に工夫があるかどうかをチェックします。

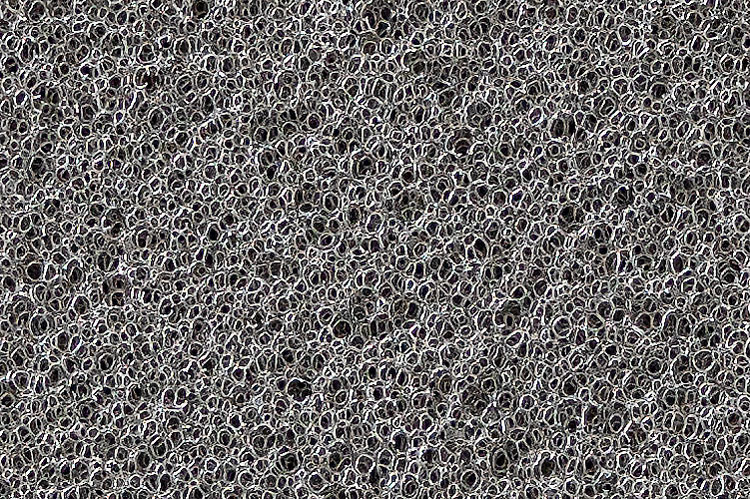

ウレタンマットレスの場合は、ウレタンフォームの膜を飛ばした「無膜(徐膜)加工」や、「オープンセル構造」の方が空気が流れやすく、通気性が高まります。

無膜加工(ウレタンを爆発させて膜を取ることで通気性が良い)※オープンセルとも言う

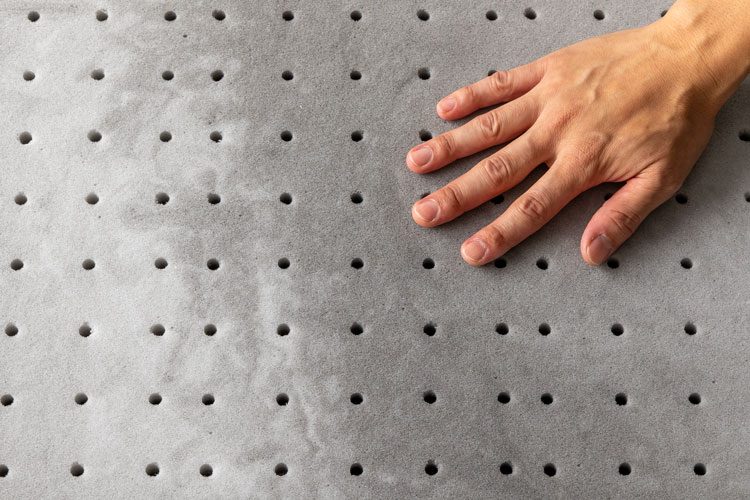

また、ウレタンフォームに空洞やスリットがあることでも通気性にプラスです。

| 空洞(ピンホール加工) | スリット |

|---|---|

|

|

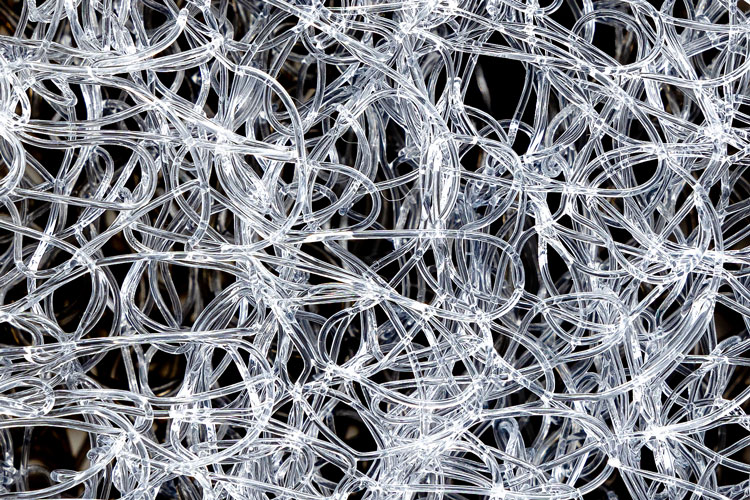

なお、ファイバーマットレスは、空洞が多く、最も通気性が高い素材です。

ポリエチレンファイバー

6. 耐久性は?

保証期間や耐久試験をベースにチェックします。また両面仕様で表裏のローテーションが可能な商品は加点します。

ノンコイル(主にウレタンとファイバー)については、「復元率」と「密度」で概ね耐久性が判断できます。

特にウレタンマットレスは「復元率」が家庭用品品質表示法によって表示義務が課せられている項目なので、参考にすると良いでしょう。

ウレタンマットレスにおける耐久性の目安はざっくりと以下のような感じです。

| 寿命 | 密度 | 復元率 |

|---|---|---|

| ~1年 | 20D前後 | 90~95% |

| 数か月~3年 | 25D前後 | 95~96% |

| 3~5年 | 30~36D前後 | 96~98% |

| 5~7年 | 40D前後 | 98~99%以上 |

| 10年前後 | 50D前後 |

なお、ファイバーマットレスは「硬さ保持率(元の硬さと変わらないか)」も公表している場合があるので、比較して見ましょう。

7. 素材の品質は?

ここでは工場レベルの品質管理レベルをチェック。いくら素材のスペックが良いからと言って作りが粗雑だと良質な寝心地・使用感を得られません。

ウレタンフォームの品質の良し悪しは「形成のきれいさ」にも現れます。

歪みが大きいと(素材が持つ本来の性能が発揮されにくいという点で)寝心地やヘタリにも影響があるので、歪みがなく、ピシッときれいな形状が望ましいです。

また、ファイバーマットレスの場合は、裁断面の状態などで品質を判断できることもあります。

8. 衛生面は?

抗菌防臭や防ダニなどの加工の有無やそのレベルなど、衛生面に工夫があるかどうかをチェックします。

衛生加工していないマットレスが多い(基本)と考え、衛生加工なしでも3.0(ふつう)の評価を付けています。

あとは衛生加工のレベル(例えば、「抗菌防臭」より「制菌」の方が高評価)といった形で、評価をします。

9. 取り扱いやすさは?

持ち運びしやすいか、市販のボックスシーツ(多いのは30cmマチ)が入るサイズ感か、お届け時の梱包状態はどうか、捨てやすいかなどをチェックします。

特に力の弱い人は、厚すぎるマットレスを選んでしまうと移動するときに苦労することも多いです。

お届け時が「圧縮」か「非圧縮」で、搬入や受け取りの難易度が大きく異なります。

| 圧縮 | 非圧縮 |

|---|---|

|

|

圧縮の場合は、宅配便で届けられるため、日時指定ができ、搬入経路も気にする必要ありません。

一方、非圧縮の場合、特殊な大型配送便でお届けするため、時間指定できず、搬入経路にも注意が必要です。

あとは重量ですが、私の感覚だと25kg以上になってくると、持ち運びなどの移動が大変になってくる印象です。よって、力が弱い人は重量にもご注意ください。

10. 価格は?

絶対的な価格と、マットレス市場の全体的な相場からチェックします。価格に応じた寝心地が実現されているかも大切なポイントで総合評価値につながります。

どこまでの範囲を平均値に取るかは難しいところですが、「シングルサイズで5万円」をふつう(3.00)評価を基本としています。

価格に見合った(それ以上の)寝心地が実現されているかが重要で、評価値はあまり気にしないでも良いですが、価格評価は総合評価(コストパフォーマンス)に大きな影響を与えます。

11. 硬さ(総合評価に関係しない)

N(ニュートン)数や厚さ、層構造などの客観的な硬さと、実際に寝たときに感じた主観的な硬さをお伝えします。

10段階中「10」を「最も硬い」として評価します。

多層構造の場合は、厚さと反発性などを加味します。

多層構造のウレタンフォーム(4層)

※硬さはマットレスの良し悪しには関係しないので、総合評価に影響しません

・

・

・

総合評価の倍率について

上記で評価した項目はすべて同じ比重ではなく、倍率を変えて総合評価を出すようにしています。

ノンコイルマットレスの評価表(一部非公開)※評価倍率は社会状況を受けて都度変更しています

以下より、上記項目についてどのように考え、チェックを行っているか詳しくご紹介しています。

倍率が「高い」項目

以下の項目は総合評価値に大きく影響します。

- 価格(の安さ)

- 底付き(のなさ)

- 端の沈み込み(のなさ)

- 耐久性(の高さ)

「価格」は安ければ安い方が良いので、ずば抜けた倍率を設定してます。こうすることで、寝心地が良い高価格な商品の総合評価値が上がりすぎないようにしています(高価格で寝心地が良いのはあたりまえです)。

要するに、価格(低価格であればあるほど良い評価)の倍率を高く設定することにより、コストパフォーマンス(費用対効果)の良さ=総合評価値として知ることができます。

「底付きのなさ」の倍率が高いのは、マットレスとして最低限の品質があるかどうかの大切なポイントだからです。

「底付き」とは荷重をかけた際に床の存在を感じることです。

底付きを強く感じる商品は、マットレスとしての基本的な性能である「体圧分散・荷重分散・寝姿勢保持」の点でストレスを感じる寝心地となるので、評価としては大きなマイナスとしています(よって、高倍率としています)。

「端の沈み込み」の倍率も高めです。マットレスは端部分が最も沈み込みやすいですが、沈み込みにくさは商品によって異なります。端が沈み込みにくい商品はマットレス全面の寝心地が変わらないため、それだけで使用感が良いものになります(広々優雅に眠れます)。

倍率が「低い」項目

以下の項目は総合評価値への影響が低めに設定しています。

- 通気性

- 衛生面

「通気性」「衛生面」の倍率が低い理由は、そもそもマットレスはシーツやカバーをかけて使うので、そのシーツやパッドの質によって使用感が大きく左右されるためです。

倍率が「ふつう程度」の項目

以下の項目の総合評価への影響は普通程度です。

- 取り扱いやすさ

- 横向き寝(の寝心地)

- 仰向き寝(の寝心地)

「取り扱いやすさ」は普通程度の倍率です。マットレスの厚さや重量によって移動のしやすさなどが変わりますが、その人の力の強さ・弱さによって感じ方が変わるためです。

また、生地がカバーリングのマットレスは洗濯のしやすさという点では取り扱いやすいと言えますが、基本的にマットレスにかぶせているシーツやパッドを洗濯すれば良いので、カバーリングが必須条件でもありません。

カバーリングのマットレス

「仰向き寝」や「横向き寝」などの寝心地面においては、どうしても筆者の体型・習慣・好み等が多少なりとも影響してしまうため、大切なチェックポイントではありますが、普通程度の倍率に設定しています。(一応、ベッド業界に10年以上いる経験者なので、客観的な視点はある程度持ち合わせていると思っております)。

なお、横向き寝よりも仰向き寝の倍率を少し高めているのは日本人の基本寝姿勢が仰向き寝が中心のためです。

「返金・返品保証あり」は加点

長期間の返金・返品保証(トライアル・お試し期間)が付いている商品は0.1~0.2ポイント※を最終評価に加点しています。※返品条件に難易度によって点数に差をつけています

マットレスはある程度長い期間使ってみないと自分の体に合うかわからないものなので、長期の返金・返品保証がある商品を選ぶことで、マットレス選びが金銭的にも失敗しにくいと考えるためです。

ただし、メーカーや商品によって保証の条件(返送費用はどちらの負担か?最低使用期間はあるのか?など)が異なるので、必ず販売ページをよくご確認いただけますようお願いいたします。

・

・

・

反発弾性率テストを実施

芯材にウレタンフォームを使った「ウレタンマットレス」では、反発性の特徴(低反発や高反発)をセールスポイントにしていることが多いですが、その反発弾性が具体的にどの程度の力なのか公表されていない場合もあります。

また、公表されていたとしてもズレが大きい場合もあるため、当サイトではJIS規格(JIS K 6400-3)に倣った方法でウレタンフォームの「反発弾性率」を計測しています。

素材が持つ反発性を測る数値。反発弾性率を調べる方法として、JISが定めるテスト方法(JIS K 6400-3)があり、簡単に言うと「高さ50cmから鉄球を落として、反発した高さと割ったのが反発弾性率」ということです。

当サイトの反発弾性率測定器

当サイトによる計測方法はJISに倣い、厚さ50 mm以上、幅100 mm以上及び長さ100 mm以上のウレタンフォームを取り出し、床(木製)の上に乗せて計測します。

アクリル板(天面がちょうど高さ500mm)で鉄球を支えます。

ゆっくりとアクリル板を外し、鉄球を落下させます。

測定器には300mmのスケール(定規)を設置しています。

なお、300mmのスケールを設置したのは、高反発を見極めるラインが250mm(反発弾性率50%以上=高反発)だからです。

測定風景を動画で記録し、画像ソフトで具体的な数値を確認します。

なお、JISでの測定条件に完璧に適合した方法ではないため、このテスト結果はあくまで参考値ですが、メーカー公表値と同様の数値が確認でき、また差がある場合でも±5mm程度の範囲に収まっているので、おおむね信頼できる数値だと思います。

「高反発」に要注意

なぜ、このようなテストを行っているかというと「偽の高反発」を見抜きたいという点が大きな理由のひとつです。

近年、寝返りのしやすさなどから高反発マットレスがブームですが、実は高反発マットレスとして販売されている商品の中で、厳密な意味で高反発(高弾性)ではない商品もかなり多くあるのが現状です。

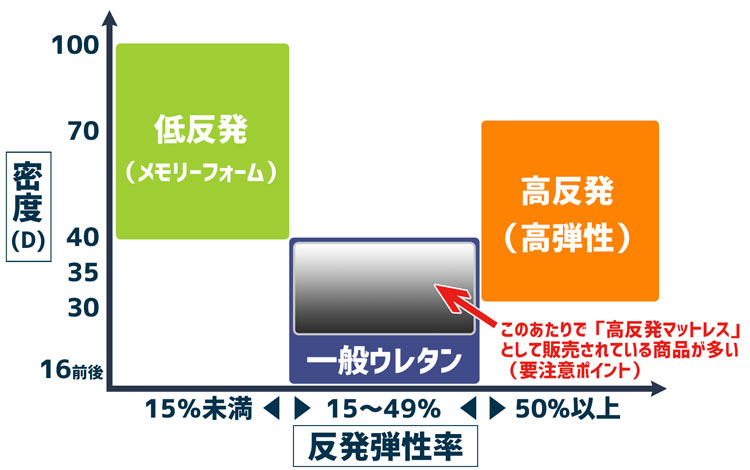

低反発・高反発(および一般ウレタン)の定義をお伝えすると以下の通りです。

| 反発弾性率 | ウレタン分類 |

|---|---|

| 15%未満 | 低反発ウレタン |

| 15~49% | 一般ウレタン |

| 50%以上 | 高弾性(高反発)ウレタン |

正確には以上のような定義があるのですが、日本のマットレス市場では「低反発(15%未満)でなければ高反発として販売して良し」という誤った認識が広がってしまっているのです。(バイヤー・MDの知識不足が大きな原因と言われています)

しかも、一般ウレタンと高弾性(高反発)ウレタンは延長線にあるわけでなく、作り方が異なるまったくの別物です。さらに耐久性に影響がある「密度」においても、一般ウレタンと低反発・高反発では大きく異なることもしばしばです。

ウレタンフォーム種類の分け方(反発性と密度の関係)

要するに、反発弾性率が15~49%なのに「高反発マットレス」として販売している(特に低価格帯の)マットレスは低品質なことも多いので、注意していただきたいというのがテストの目的です。

本物の高反発マットレスをお探しの方は、反発弾性率を公表している・もしく当サイトで検証したマットレスを中心にご紹介している以下の記事をご参考いただけますと幸いです。

・

・

・

目安は「3.5以上」が高評価

各評価項目や総合評価は「3.5以上」が高評価とお考えください。

特に総合評価は、目安として以下のような感覚で考えています。

- 3.7以上:個人的にもぜひ買いたいレベル

- 3.5~3.69:多くの人におすすめできるレベル

- 3.30~3.49:条件によってはおすすめできるレベル

- 3.10~3.29:積極的におすすめしない

- 3.09以下:より積極的におすすめしない

以上、あくまで個人的な意見です。人によって好みは異なるので、あくまで当サイト基準としてお考えいただければと思います。

・

・

・

まとめ

当サイトでの、ノンコイルマットレス(ウレタンマットレスファイバーマットレスなど)をレビューする際に用いてる評価基準をご紹介しました。

マットレスは、感覚的なもの(心地よさなどは主観的なもの)なので、要素に分解して評価するのはナンセンスだという思いもありますが、そうはいっても客観性・平等性を担保しないかぎり、正当で納得感のあるレビュー(評価)にならないと思います。

よって、当サイトでは、すべてのノンコイルマットレスにおいて、上記でご紹介した項目の検証をし、それぞれに倍率を定めて、総合評価を出すことにしました。

これからも、できるだけ公平なサイト運営を心掛けていきますので、何卒よろしくお願いいたします。

株式会社 悠デザイン

代表取締役

椚 大輔(くぬぎ だいすけ)